Health

アンチエイジング

2020.12.22

【特集】今日からカラダ改革

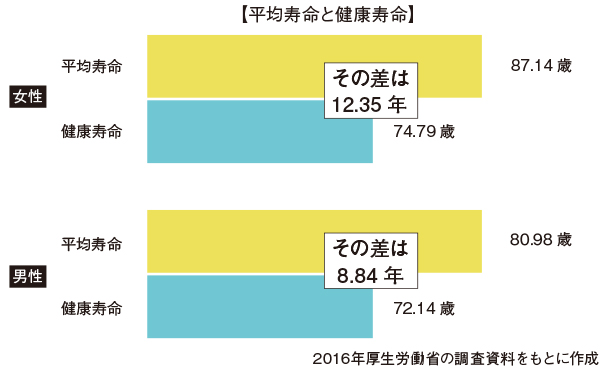

「健康寿命」を伸ばすカギは骨や筋肉の衰えを防ぐことでした

カラダがしっかり動くうちに運動や栄養摂取を始めて健康寿命を延ばそう

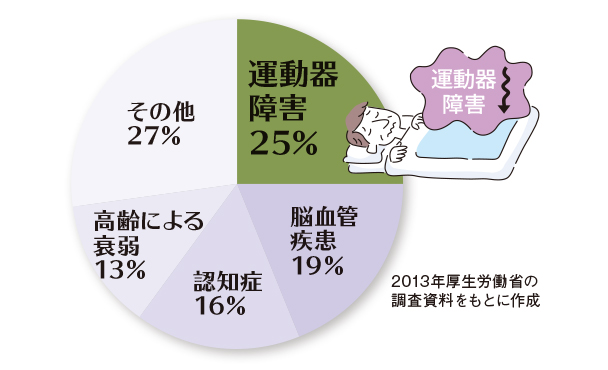

最近、頻繁に耳にする「健康寿命」という言葉。これは、カラダが元気に動く(自立した生活ができる)寿命のこと。人間生きるなら、ピンピンコロリが理想と言ったものですが、寝たきりの時間をより短くして、自分らしい元気な人生を過ごそうという風潮が強まっています。厚生労働省の調べでは、要支援・要介護が必要になった要因の多くは運動器(骨・筋肉)の障害と言われています。例えば骨密度が低下すると、背骨の一部が壊れて圧迫骨折になり、背中が丸くなって内臓を圧迫します。その結果、息苦しさや食欲減退にもつながり、心肺機能も低下していきます。

ちょっとした段差でつまづいて骨折し、寝たきりになってしまったというケースもよくある話。寝たきりが、メンタル低下や認知症につながることも少なくありません。元気な自分が寝たきりになるなんて想像がつきにくいものですが、運動器は年齢とともにどんどん衰えていき、そろそろと感じたときに、カラダ改革を始めるのが理想です。

カラダ改革といってもハードな運動が必要なわけではありません。習慣的に、適度にカラダを動かしたり、必要な栄養を摂取すれば衰えは十分にカバーできます。まずは無理をせず、自分にできる範囲でトライしてください。

要支援・ 要介護状態になった要因の1位は運動器障害!

骨や筋肉量のピークは20代から30代で年齢と共に減少していきます。骨や筋肉は頭から足の先まで人体のあらゆる場所に存在していますが、日々の活動量が少なくなればどんどん減少して、ロコモティブシンドロームへと進んでいきます。その結果、いずれは回復するのが難しい重篤な病気になってしまうこともあります。

1位の運動器障害である筋肉や骨密度が低下し、要支援・要介護になるまでの背景とは?

①フレイル(心身の活力低下)

健康と要介護の中間時期と言われ、体、心、社会性が低下し、外出する機会が少なくなる。

↓

②サルコペニア(筋力の低下)

加齢によって筋肉量が減少。活力が落ち、出掛けなくなることでさらに筋力低下が加速する。

↓

③ロコモティブシンドローム(運動器障害)

筋肉量減少に加え、骨や関節などの運動器の衰えが目立ち、転倒・骨折が起こりやすくなる。

↓

④要支援・要介護状態

自立した生活が難しく要介護状態となる。外部からの刺激もさらに減り、認知症リスクも高まる。

メリットを知ろう!筋肉はナゼ大事なの?

正しい姿勢の維持に

歳を取ると、身長が低くなる傾向にありますが、これは骨盤や背骨を筋肉が支えられなくなり、腰が曲がってしまうため。姿勢を美しく保つには、背筋や腹筋を鍛えるのがオススメです。

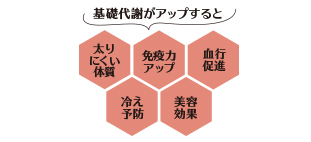

基礎代謝をアップする

安静にしているときでもエネルギーは消費されており、その際に必要なエネルギーを基礎代謝と言います。基礎代謝が増えると、エネルギー消費も活発になり、体内の余分なものを排出しやすい体質に。その結果、体にもいい影響を与えやすくなります。

ケガの予防につながる

筋肉には骨や関節などを外からの衝撃から守る、いわば鎧のような役割もあります。また、関節の動きのサポートにも重要な役割を果たしているため、筋肉量がキープされることで「つまづく」などのアクシデントも起こりにくくなります。

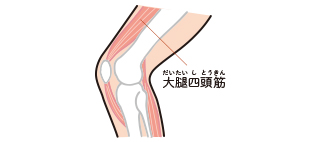

関節の動きをアップする

年齢とともに関節痛に悩まされる人が増えていますが、これも筋肉の減少が原因。ひざの関節は筋肉が体重の負担を軽減し、安定的な動きをサポートしていますが、例えば筋肉である大腿四頭筋が減ると、その負担がそのままひざにかかります。結果的に関節痛になってしまうのです。

監修:済生会横浜市東部病院(整形外科) 船山 敦先生

この記事を監修された先生

TV番組等で、一般視聴者にも医学用語をわかりやすく解説し好評を得ている。慶應義塾大学医学部卒。日本整形外科学会認定専門医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、日本体育協会スポーツドクター認定医。専門は、股関節外科、膝関節外科、人工関節手術。

Members Club

Members Club